田んぼに水が張られる5月のある日、まるで突然湧き出るかのように姿を現す小さな生き物がいます。

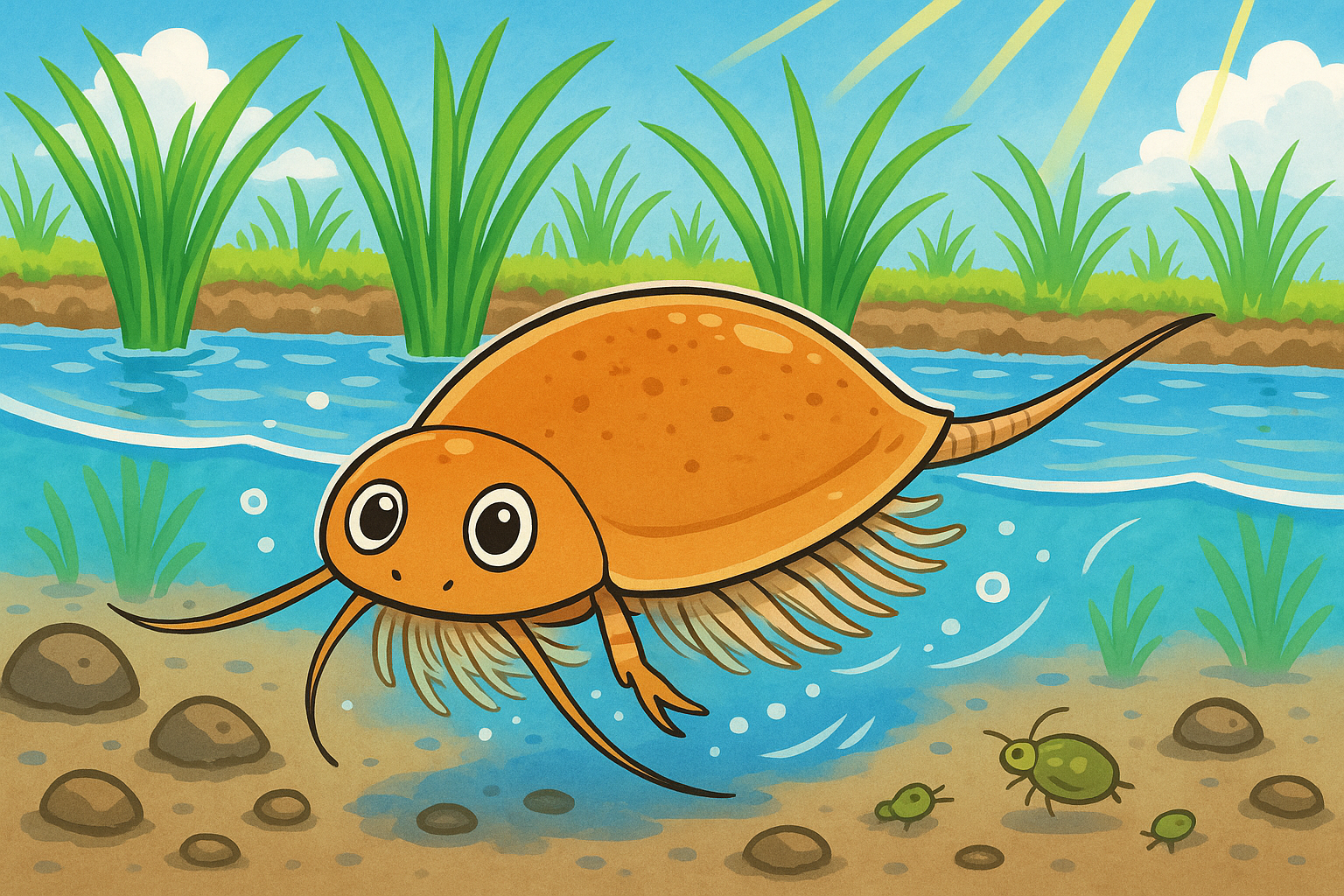

それが「カブトエビ」です。大きさはたった2〜3cm程度。しかしその姿はまるで古代のカブトガニを小さくしたようで、まさに“生きた化石”と呼ばれるにふさわしい風貌をしています。

この記事では、カブトエビの基本的な特徴から始まり、2億年にわたり生き延びてきた驚異的なサバイバル戦略、そして現代農業や環境保全との関わりまで、こどもから大人まで楽しめる形で丁寧に紹介します。

カブトエビってどんな生き物?

カブトエビ(兜蝦)は、ミジンコやカイエビと同じ「鰓脚類(さいきゃくるい)」に分類される淡水性の甲殻類です。

分類上は、鰓脚綱・背甲目・カブトエビ科に属し、水田や一時的な水たまりといった限られた環境に生息します。名前に“エビ”と付いてはいますが、私たちが食卓で見るエビとは別の系統にあたります。

体長は2〜3cmほどで、頭部を覆う丸い背甲(はいこう)と、40対以上もの小さな脚を備えているのが特徴です。

視覚器官として、両目の大きな複眼に加えて、中央額(ひたい)に「ノープリウス眼」と呼ばれる単眼を持っており、これは成体になっても消失しないという原始的な特徴を示しています。

日本にいる4つのカブトエビ

日本では、以下の4種類のカブトエビが確認されています

- アメリカカブトエビ(Triops longicaudatus):関東以西に広く分布。1916年に国内初記録。

- ヨーロッパカブトエビ(Triops cancriformis):山形・長野・栃木・宮城に局地的分布。

- タイリクカブトエビ(Triops sinensis):中国・近畿地方に分布する在来種。

- シラハマオーストラリアカブトエビ(Triops strennus):和歌山県の一部にのみ生息。

この中で、タイリクカブトエビだけが日本の在来種と考えられ、それ以外は海外由来の移入種です。

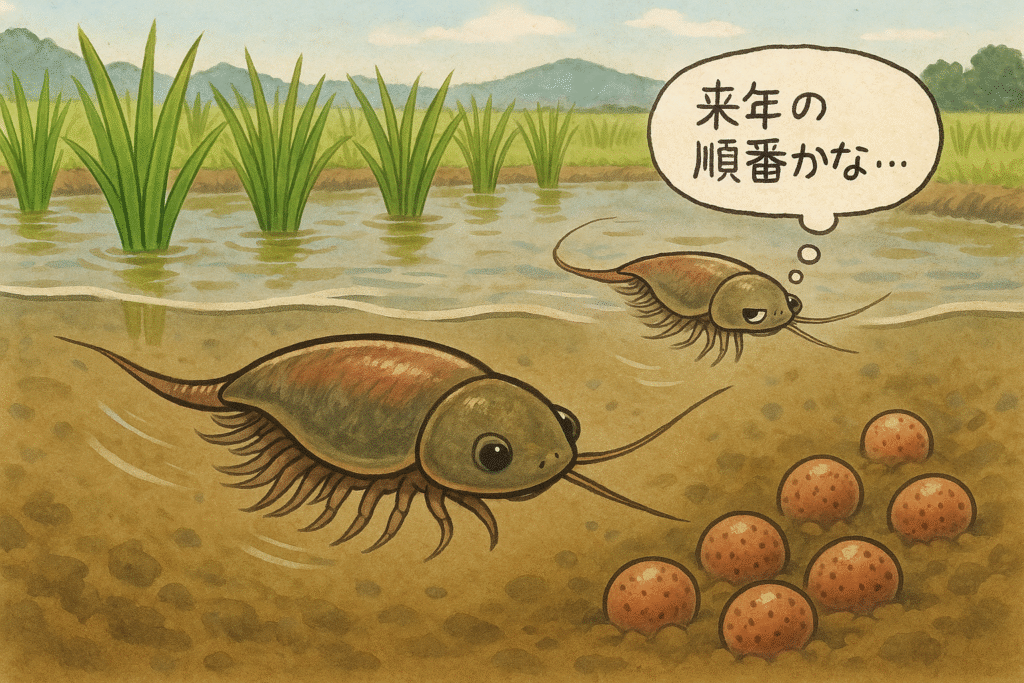

驚きのライフサイクル:短くも濃密な一生

カブトエビの一生は驚くほど短く、しかしその中に驚異的な生命戦略が凝縮されています。田んぼに水が張られると、泥の中に埋まっていた卵がわずか3〜5日で孵化します。成長スピードは非常に早く、10日ほどで繁殖可能な成体となり、約1〜2か月でその生涯を終えます。

1匹のカブトエビが産む卵の数は、なんと300〜1,000個にも及びます。これらの卵は非常に強靱で、「耐久卵」として数年間にわたり乾燥・高温・低温といった厳しい環境に耐えることができます。

この驚異的な生命維持メカニズムは「クリプトビオシス(休眠状態)」と呼ばれ、水分を抜いた卵の中では代謝が完全に停止します。内部の水分は「トレハロース」という糖に置き換わり、卵の内部構造を守るためのガラス状構造を形成。これにより、数年〜数十年にわたって休眠し、次の水張りのタイミングを待つことができるのです。

リスクを分散する“賢い戦略”とは?

「2億年も姿を変えずに存在している」と聞くと、まるで進化が止まってしまったかのように思えますが、実際にはDNAレベルでの小さな変化を繰り返しながら、環境に適応してきたことが研究によって明らかになっています。

中でも注目されているのが、「ベット・ヘッジング戦略(bet hedging)」と呼ばれる繁殖方法です。これはすべての卵が同時に孵化するのではなく、30%程度ずつ何年かに分けて孵化するというもので、突発的な環境変化があっても種が絶滅しないように設計された巧妙な仕組みです。

短期的な繁殖効率よりも、「滅びないこと」を最優先にしたこの進化戦略こそが、カブトエビを2億年も存続させてきた鍵といえるでしょう。

カブトエビは田んぼのエコヒーロー

カブトエビは自然農法における“助っ人”としても知られています。雑食性である彼らは、藻類や田んぼの雑草の芽まで食べてくれるため、「田んぼの草取り虫」とも呼ばれています。

また、泳ぐ際に泥をかき回すことで水が濁り、雑草の光合成を抑制。さらに、泥を掘り起こすことで稲の根に酸素が行き渡り、根腐れの予防にもなるという副次効果もあります。

加えて、カブトエビは農薬に対して非常に敏感です。そのため、カブトエビが棲む田んぼは「無農薬または低農薬」であることの証明にもなり、環境指標生物として注目されています。

教育と文化の中のカブトエビ

1970〜1980年代にかけて、小学生向けの教材の付録として「カブトエビの飼育キット」が登場し、多くの子どもたちを魅了しました。

その後しばらく姿を消しましたが、2024年には『古代生物カブトエビの世界』等として復刻され、再び話題となっています。

親子で飼育を通して「命の神秘」や「自然とのつながり」を学べる教材として、今もなお高い教育的価値を持っています。理科や総合学習の自由研究にもぴったりの題材といえるでしょう。

未来へ伝えたい、生きた化石の物語

わずか数センチの小さな生き物が、地球の壮大な歴史を物語ってくれる存在、それがカブトエビです。

限られた環境の中で、極めて巧妙な戦略を駆使して今日まで生き延びてきたこの生命体は、私たちに“生きる知恵”と“環境との共存の大切さ”を教えてくれます。

田んぼという身近な自然の中に、2億年の歴史を生き抜いた存在が潜んでいるという驚き。

ぜひ一度、田んぼを訪れてそっと観察してみてください。その小さな体に、壮大な自然のドラマが詰まっていることに気づくはずです。

そして私たち人間もまた、自然の一部であることを忘れずに、未来へと命をつなげていく責任があることを、カブトエビは静かに語りかけてくれているのです。

<こちらの記事もご覧ください>

このブログを作成している タナカ農産グループ 中路(なかじ)です。

タナカ農産は、福井県福井市東郷地区で、約40年にわたり米づくりを続けている生産者です。

日本の主食である「お米」を、安全・安心で、次の世代にも誇れるかたちで届けたいという想いのもと、日々田んぼと向き合っています。

【ライター紹介】

名前: 中路翔馬

タナカ農産でお客様対応や販促企画に関わっています。

専門的な話も、暮らしの中でどう役立つかを意識して、

できるだけおもしろく、分かりやすくお伝えしています。

お米関連の知識が少し身近に感じてもらえたら嬉しいです。

【タナカ農産の米づくり】

当農産グループでは、以下のような米づくり、商品づくりに取り組んでいます。

有機JAS米・自然栽培米・無農薬米・減農薬米

白米・玄米・発芽玄米・有機加工食品(おかゆ・餅・パックごはん など)

単に「収量」や「効率」を追うのではなく、土づくり・水管理・地域の自然環境との共生を大切にしながら、人の体にも、環境にもやさしい米づくりを続けています。

【このブログについて】

このブログでは、主に以下のような内容を発信しています。

お米に関する正しい知識や農薬・栽培方法の違いについての解説

米づくりの現場で実際に起きていること

農家だからこそ感じる、食と暮らしの話

災害備蓄や日常食としてのお米の活用方法

その他、お米に関係する豆知識など

ネット上には多くの情報がありますが、このブログでは 「実際に作っている農家の立場」 から、

できる限り正確で、誠実な情報発信を心がけています。

【こんな方に読んでいただきたいブログです】

安心できるお米を家族に食べさせたい方

有機米・無農薬米に興味があるが、違いがよく分からない方

玄米を生活に取り入れてみたい方

食や農業を、もう一歩深く知りたい方

専門的な内容も扱いますが、

できるだけ分かりやすく、日常に役立つ形でお伝えすることを大切にしています。

【事業概要】

事業者名:タナカ農産グループ(タナカ農産株式会社)

所在地:福井県福井市下東郷町15ー45

事業内容:

・米の栽培(有機JAS米・自然栽培米・特別栽培米)

・精米・お届け

・加工食品販売(餅・パックごはん 等)の販売

Mail:tanaka@tanaka-gr.com

代表電話:0776-41-3737

FAX:0776-41-3318

法人番号:3210001018001

適格請求書(インボイス)番号:T3210001018001

受付時間:平日 9:00~17:10

【SNSでもお米に関する情報発信中!】

タナカ農産では、SNSでも日々の取り組みを発信しています。

田んぼの様子や季節の変化、米づくりの裏側、新商品やお知らせ、農家の日常や気づき

ブログよりも、少し身近でリアルな情報をお届けしています。

農家直送の米通販サイト

よろしければSNSもあわせてご覧ください。

コーポレートサイト:https://tanaka-fukui.jp/

Instagram:https://www.instagram.com/tanaka_kome_kaya/

X(旧Twitter):https://x.com/kome_kaya

【関連事業】 蚊帳の製造販売「蚊帳通販.com」

一番ぴったりな気持ちを押してね!